Influence des outils de traduction en ligne sur le vocabulaire

Les outils numériques d’aide à la traduction, comme Google Translate, DeepL ou LEO, sont désormais très répandus dans l’enseignement des langues étrangères. Selon une étude de l’Institut de plurilinguisme, les dictionnaires en ligne favorisent l’acquisition du vocabulaire et la précision formelle des textes, mais n’ont guère d’incidence sur la complexité syntaxique.

Ce projet de recherche examine sous différents angles l’utilisation des médias numériques dans l’enseignement des langues étrangères. Ainsi, il a étudié comment les élèves et le personnel enseignant des écoles professionnelles (avec maturité professionnelle) se servent des outils en ligne et quels avantages ils en retirent. En plus d’un sondage, trois études empiriques ont été réalisées. Celles-ci ont analysé :

-

l’impact des outils de traduction numériques et des dictionnaires en ligne sur la qualité des textes en langue étrangère ;

-

les effets des dictionnaires en ligne sur l’apprentissage incident du vocabulaire ;

-

l’influence des cartes d’apprentissage numériques et analogiques sur l’apprentissage intentionnel du vocabulaire.

Les dictionnaires en ligne enrichissent le vocabulaire et améliorent la précision des textes

Les résultats de l’étude d’Isabelle Udry et de Raphael Berthele, chercheuse et chercheur à l’Université de Fribourg, dressent un tableau différencié. Ainsi, les dictionnaires en ligne favorisent l’apprentissage fortuit de nouveaux mots et la précision formelle des textes en langue étrangère. Ils n’ont en revanche qu’un effet mineur sur la complexité syntaxique. Pour ce qui est de l’acquisition intentionnelle du vocabulaire à l’aide de cartes d’apprentissage, le support utilisé, qu’il soit numérique ou analogique, importe peu.

Outils de traduction: les utiliser intelligemment tout en gardant un œil critique

Les applications de traduction numériques peuvent prendre en charge certaines tâches linguistiques, notamment pour tout ce qui relève de l’écrit (par ex. formuler ou réviser des textes) et pour des mesures de communication pouvant être prévues à l’avance (comme préparer des présentations ou des discours). Elles atteignent toutefois leurs limites lorsqu’il s’agit d’interactions orales spontanées ou de compétences interculturelles. La capacité d’évaluer de façon critique la production de ces programmes est donc primordiale. D’où la nécessité de disposer de connaissances linguistiques et métalinguistiques fondamentales. Les deux chercheurs plaident en faveur d’une intégration ciblée des outils de traduction numériques à l’enseignement et de l’élaboration de concepts didactiques appropriés.

Support pratique pour le personnel enseignant

Un support complémentaire offre un soutien concret au personnel enseignant pour enrichir le vocabulaire des apprenantes et apprenants. Il indique notamment combien de mots il est raisonnable d’enseigner par heure de cours, comment le vocabulaire est mémorisé et mobilisé, et comment transmettre durablement de nouveaux termes. Ce document est actuellement disponible pour l’anglais en tant que langue étrangère. Des versions pour l’enseignement de l’allemand et du français sont en préparation.

Consulter l’étude

Rapport de recherche

Support pour le personnel enseignant (en anglais)

Page Web du projet

Lire la gare quand on est en situation de handicap

Cohue, travaux, trains en retard, annonces dans les haut-parleurs. Pour les personnes en situation de handicap, se repérer dans les gares devient parfois un casse-tête. C’est ce que révèle une étude de l’Université de Fribourg menée lors d’un important chantier en gare de Fribourg.

Les gares sont des lieux qui débordent d’informations importantes: signalétique pléthorique, horaires de trains sur affiches et sur écrans, plaquettes en braille, annonces dans les haut-parleurs, etc. Confronté·e·s à ce foisonnement, les usagers·ères des transports publics peinent parfois à trouver leur chemin, surtout quand il y a des imprévus, des retards ou des travaux. Cette tâche est souvent plus ardue pour des personnes en situation de handicap, car percevoir et interpréter les messages peut s’avérer complexe en fonction de leurs capacités ou de leurs besoins.

Se confronter à la réalité

Munies d’un smartphone ou d’une tablette, des personnes avec des limitations motrices, sensorielles (vue et ouïe) et cognitives ont sillonné la gare de Fribourg de janvier à avril 2025 et documenté toutes les informations qu’elles devaient lire, écouter ou ressentir pour trouver leur chemin.

«De cette manière, nous avons pu comprendre quelles stratégies ces personnes ont dû adopter pour se repérer dans un environnement en chantier et en profonde transformation», explique Philippe Humbert, chef de projet à l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg.

Lire pour surmonter des obstacles

- Supports technologiques et numériques: tandis que certain·e·s participant·e·s ont su tirer profit des applications sur leur smartphone (notamment grâce à des outils de géolocalisation), pour d’autres, au contraire, celles-ci se sont avérées rédhibitoires. Par exemple, pour entrer dans les WC de la gare sans carte bancaire, il fallait lire des instructions impossibles à réaliser de façon autonome pour certaines personnes malvoyantes ou avec une déficience intellectuelle.

- Multiplicité des supports: pour trouver son chemin, il faut souvent consulter plusieurs supports et faire des liens parfois complexes entre les informations. La plupart des participant·e·s ont eu des difficultés à se rendre sur les quais de bus TPF depuis les quais de trains CFF, par exemple.

- Signalétique prêtant à confusion: Certains messages rédigés dans l’urgence (pannes d’ascenseur) n’ont pas permis aux participant·e·s de trouver le chemin alternatif. Dans ces situations, l’aide du personnel de gare peut suffire, mais elle n’a pas toujours été à disposition.

- Des obstacles (im)prévisibles? Les CFF s’efforcent d’anticiper certains obstacles grâce à une signalétique adaptée, par exemple avec un panneau indiquant des itinéraires de détour accessibles aux personnes à mobilité réduite. En chantier ou non, plusieurs parties de la gare sont toutefois restées parsemées d’embûches (exemple : panneau posé au milieu du trottoir qui a rendu le passage infranchissable)

- Une démarche inclusive qui dépasse les enjeux du handicap : Les observations effectuées grâce aux personnes en situation de handicap ont permis d’identifier des défis de lecture qui peuvent toucher l’ensemble des usagères et usagers de la gare, avec comme sans handicap !

Des idées originales pour améliorer l’interprétation des informations

À la suite de ces observations et de discussions avec les participant·e·s, Philippe Humbert, auteur de l’étude, a rédigé plusieurs pistes d’actions à explorer. Selon lui, il est indispensable de «créer des synergies entre les milieux académiques, associatifs, institutionnels, pédagogiques, les domaines de la construction et les transports publics.» Ces pistes originales vont de la création de formations pour apprendre à trouver et interpréter les informations en gare (avec ou sans application smartphone), à l’engagement de personnes en situation de handicap à des postes de communication dans les entreprises de transports publics. L’intégralité des pistes et des analyses figure dans le rapport, disponible en version longue, courte et en langage simplifié.

A propos de l’étude

Page web du projet

Rapport de recherche long

Synthèse du rapport de recherche

Rapport en langage simplifié

Podcast "Adieu, merci, Suisse" - Episode «Traduire, c’est trahir» – le plurilinguisme entre choc culturel, créativité et gymnastique mentale

Notre cheffe de projet Simone Morehed a discuté avec Swissinfo dans le cadre de leur troisième épisode du nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse» sur la gymnastique mentale et jeux linguistiques, comment l'age influence l'apprentissage et les bénéfices cognitifs.

Vous pouvez écouter le podcast ici.

Image: Simone Morehed discute avec les journalistes et présentatrices du podcast Emilie Ridard (au centre) et Camille Kündig (à droite). © Swissinfo

Podcast «Ade merci, Schweiz»: Von der Fremdsprache zur zweiten Muttersprache – das sind die Tricks

Unsere Forscherin Giulia Berchio hat mit Swissinfo für die dritte Episode ihrer Podcastserie "Ade merci, Schweiz" über Sprachenlernen als mentale Gymnastik und den Vorteil von Fernsehserien, um das Hörverständnis zu verbessern.

Hören Sie die Podcastfolge hier.

Bild: Giulia Berchio im Gespräch mit den Journalistinnen Claire Micallef (mitte) und Camille Kündig (rechts). © Swissinfo

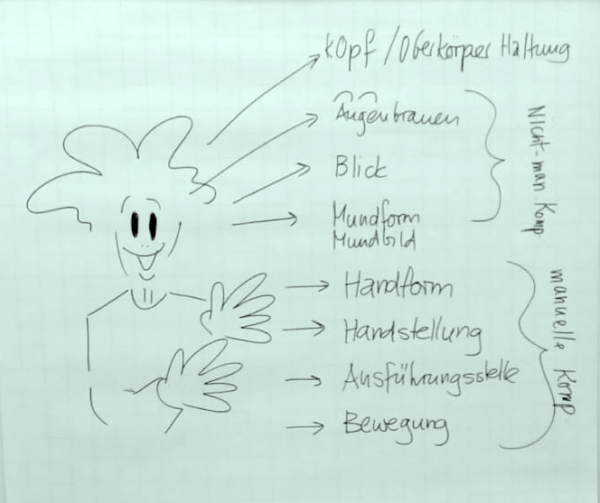

Zeichen unter Prüfung – die Sprachkompetenz in Gebärdensprachen evaluieren

Sprachkompetenzen zu evaluieren ist nie einfach – um so mehr bei Gebärdensprachen.

In einem gedankenanregenden Gespräch führen Katja Tissi und Tobias Haug in den Alltag von Gebärdensprachen-Lehrpersonen und -Forschenden ein und verweisen auf Herausforderungen im Sprachunterricht als auch in der Forschung.

Das Gespräch beginnt mit einem Crashkurs in die deutsche Gebärdensprache: ein multimodales Zusammenspiel von Gebärden, Mimik und sonstigen visuellen Zeichen. Im Verlauf der Unterhaltung und dank Fragen aus dem Publikum eröffnet sich den Zuschauenden eine vielschichtige Sprachenwelt.

Ein Dialog der RING 2025-26 auf Deutsch und in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache

Dolmetscherin: Jeannine Criblez

Apprentissage des langues à l'ère de l'IA - Entretien avec Isabelle Udry dans La Liberté

Un entretien dans La Liberté entitulé DeepL, ChatGPT, Duolingo… L’IA va-t-elle remplacer les profs de langues? Pour la Fribourgeoise Isabelle Udry, «rien ne remplace l’accompagnement humain»

Une interview intéressante de notre cheffe de projet Isabelle Udry dans le journal La Liberté sur l'utilisation des technologies d'IA dans l'enseignement des langues. Selon elle, les outils d'IA et les applications d'apprentissage des langues peuvent être utilisés à bon escient dans l'enseignement des langues, mais rien ne remplace l'accompagnement humain. L'apprentissage des langues ne se résume pas à un simple apprentissage par cœur de vocabulaire ou à une traduction instantanée : l'interaction humaine, le soutien et la motivation sont essentiels.

👉Lisez l'article complet par Sophie Gremaud dans La Liberté ici.

Podcast CeDiLE: Rätoromanisch in der Deutschschweiz: Von Inseln und Übergängen

In der ersten Ringveranstaltung tauschen sich zwei Rätoroman:innen aus der Diaspora rumantscha aus – und zwar auf Deutsch. Die Schriftstellerin Viola Cadruvi engagiert sich vielseitig für das Rätoromanische, und die Soziolinguistin Claudia Cathomas erforscht die Sprachpraktiken rätoromanischer Familien in der Deutschschweiz. In einem gutgelaunten und offenen Gespräch geben sie ein differenziertes Bild der Situation von Familien in der Diaspora rumantscha wieder und besprechen die Herausforderungen, die entstehen, wenn eine Minderheitssprache an die nächste Generation weitergegeben werden soll.

Mehr dazu: Rätoromanisch in der Deutschschweiz: Von Inseln und Übergängen [Podcast] – CeDiLE

Interview CeDiLE: Quand taper dans les mains aide à apprendre l’allemand: une approche phonologique de l’alphabétisation des adultes

Une interview du CeDiLE avec Marie-Anne Morand, Cheffe de projet au Centre scientifique de compétences sur le plurilinguisme

Pourquoi est-il plus avantageux pour les apprenant·es d’allemand langue seconde (DaZ) de connaître l’alphabet cyrillique plutôt que l’écriture arabe ? Comment concevons-nous l’écriture ? Comment l’écriture est-elle appréhendée par les personnes dont la langue ne s’écrit pas à l’aide d’un alphabet ? Comment montrer en classe, sans langue commune, la manière dont nous comprenons et transcrivons la langue orale ?

Marie-Anne Morand mène des recherches sur l’apprentissage de l’écrit dans les cours d’alphabétisation pour personnes plurilingues issues de la migration. Dans cette interview, elle partage les résultats issus de ses projets de recherche Alpha I et II. Elle présente les méthodes et le matériel pédagogique qu’elle a développés et son projet actuel, grâce auquel elle développe des instruments faciles à utiliser dans la pratique.

Interview complète (en allemand)

Prise de position « Débats sur l'apprentissage précoce du français : politique, science et école »

Le débat sur l'apprentissage précoce du français en Suisse alémanique occupe depuis des décennies les milieux politiques, scolaires et scientifiques, souvent avec les mêmes arguments. Dans une prise de position, l'Institut de plurilinguisme analyse le débat actuel et plaide en faveur d'une plus grande différenciation.

Le document montre que le débat public confond souvent différents niveaux : politique, idéologique, pédagogique et institutionnel. Or, un débat objectif et constructif n'est possible que si ces aspects sont clairement séparés et discutés indépendamment les uns des autres.

Ce texte se veut une tentative de clarification des questions partielles du débat auxquelles la science doit et peut apporter des réponses, et des problèmes et décisions de nature politique. Son but est de contribuer à rendre le débat plus objectif.

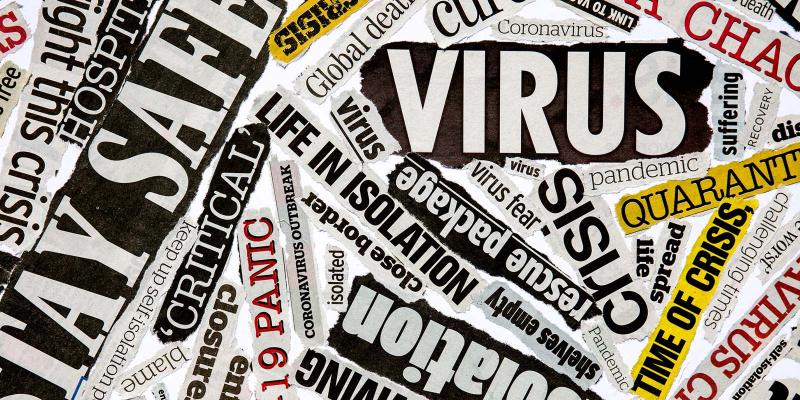

Traduire l’urgence: le plurilinguisme à l’épreuve de la pandémie

En Suisse, communiquer avec la population en temps de crise est une gageure. Comment s’assurer que tous·tes les habitant·e·s du pays, quelle que soit leur langue ou leurs compétences linguistiques, reçoivent les informations jugées indispensables ? Pour les autorités et la société civile, la pandémie de COVID-19 a constitué un véritable test grandeur nature. Le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme de l’Université de Fribourg a lancé une vaste étude pour en dresser le bilan et propose au grand public un poster interactif permettant d’en saisir les principaux résultats.

La crise de COVID-19 semble déjà bien lointaine, presque irréelle, mais elle a durablement marqué les esprits. En Suisse, chaque semaine voyait apparaître son lot de nouvelles règles, de surcroît différentes d’un canton à l’autre. À combien de personnes avait-on le droit de se réunir? Était-il autorisé de s’installer en terrasse sans porter de masque? Qui pouvait recourir à un prêt COVID, et à quelles conditions ?

En plus de cette cacophonie initiale, les autorités devaient s’assurer non seulement que leurs messages parviennent à tous·tes les habitant·e·s, mais également qu’ils soient aussi intelligibles que possible. Un projet de recherche intitulé «Plurilinguisme en situation de crise sanitaire» dresse le bilan des efforts de communication sans précédent déployés par les autorités et les acteurs de la société civile.

Sur les traces de l’information et de la traduction

En se basant sur un recensement des informations publiées lors de la première année de la pandémie (2020/2021) et sur des entretiens avec un total de 90 personnes ayant assuré des prestations de traduction, les auteur·trice·s de l’étude ont pu dégager les observations suivantes:

- Informations pléthoriques: les autorités fédérales, cantonales, communales, mais aussi les organisations de la société civile ont diffusé un immense volume d’informations au travers des canaux analogiques et numériques, sous forme écrite ou audiovisuelle. Face à cette profusion, les destinataires ont parfois eu de la peine à s’y retrouver.

- Un effort de traduction monumental mais inégalement accessible: les autorités fédérales, et en particulier l’Office fédéral de la santé publique, ont traduit des textes dans pas moins de 26 langues, en langage simplifié et en langue des signes. Malgré cet effort, les modalités de diffusion n’ont pas permis d’atteindre certains groupes sociaux.

- Déséquilibre des contenus traduits: les contenus relatifs aux règles de prévention et d’hygiène ont été davantage traduits que les informations et formulaires liés aux mesures de soutien financier.

- Recours au bénévolat: des traducteurs et traductrices bénévoles non professionnel·le·s ont été mis·es à contribution. Le plus souvent, il s’agissait de personnes issues de la migration et d’organisations de la société civile qui ont œuvré dans l’ombre pour rendre l’information accessible. .

Paré·e·s pour la prochaine crise?

Afin de garder une trace de ces constats, le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme de l’Université de Fribourg a créé un poster interactif mettant en lumière les mécanismes et enjeux d’une communication plurilingue en temps de crise. Baptisé «Tracing translation», ce nouvel outil permettra au grand public, aux chercheur·e·s, aux professionnel·le·s des domaines de la santé, du social et de l’éducation ainsi qu’aux étudiant·e·s d'explorer de manière visuelle et dynamique les principaux résultats de l’étude. Accessible en ligne en allemand, français, italien et anglais, le poster fera l’objet d’une présentation publique lors de la Journée portes ouvertes Explora, «Le Festival Culture, Science & Société» de l’Université de Fribourg, le 20 septembre 2025.

Retour sur la journée d’étude Langues et histoire

Le 26 août, l’Institut de plurilinguisme a accueilli la journée d’étude Langues et histoire : un dialogue interdisciplinaire, consacrée aux liens entre langues, pratiques et politiques linguistiques, et dynamiques historiques. L’événement a réuni une vingtaine de participant·e·s issu·e·s de diverses institutions suisses et européennes.

Les six interventions ont permis de croiser des approches issues de la sociolinguistique, de l’histoire sociale, de l’anthropologie et de la didactique des langues, afin d’interroger la manière dont le passé éclaire notre compréhension des dynamiques langagières contemporaines. Les chercheur·e·s ont proposé une lecture tripartite du fait linguistique historique - formes, usages, discours/idéologies - qui dépasse les dichotomies classiques et permet de mieux comprendre comment les langues s’inscrivent dans des dynamiques de pouvoir, de subjectivation et de transmission.

La journée d’étude a approfondi la réflexion sur une « ethnographie du passé », une posture qui explore les dimensions linguistiques et sémiotiques des phénomènes sociaux à partir de textes, témoignages et traces. Elle envisage le passé comme une réalité complexe, fragmentaire et indirecte, accessible par l’analyse croisée des indices historiques.

Enfin, les échanges ont ouvert un dialogue réflexif sur les finalités de l’histoire dans l’étude des langues : comment travaille-t-on le passé, pour raconter quelle histoire, et à qui ? Cette interrogation invite à repenser les politiques de lecture et d’écriture, ainsi que la fonction critique de l’histoire dans nos disciplines. Les chercheur·e·s proposent une voie intermédiaire qui dépasse la tendance à abstraire le passé et celle à sacraliser les documents comme vérités absolues : le passé est envisagé comme une ressource vivante, constamment mobilisée, réinterprétée, voire constestée dans le présent.

La réflexion se poursuivra à travers un panel au congrès du Réseau francophone de sociolinguistique 2026 à Paris, la publication d’un numéro spécial, et un entretien publié sur la plateforme du CeDiLE.

Cette journée d’étude a bénéficié du soutien de l’Institut de plurilinguisme, du Fonds national suisse, du Fonds de recherche du centenaire de l’Université de Fribourg, ainsi que de Chocolat Villars et de Fribourg Tourisme.

Photo (de gauche à droite) : Narcís Iglésias (Universitat de Girona), Maria Rosa Garrido Sardà (Universitat Autònoma de Barcelona), Alice Burrows (Université Sorbonne Nouvelle), Kevin Petit (Université Clermont Auvergne), Émeline Beckmann (Université de Fribourg), Zorana Sokolovska (Université de Fribourg), James Costa (Université Sorbonne Nouvelle). © Anne-Laurence Jaunin

Une année de transitions et de perspectives : le Rapport annuel 2024 de l’Institut de plurilinguisme

2024 a été une année charnière pour l’Institut de plurilinguisme, marquée par des changements importants - la clôture d’un cycle de recherche et la mise en place de nouvelles orientations pour l’avenir. Dans son éditorial, la directrice de l’Institut revient sur les nombreux défis, réussites et moments marquants qui ont rythmé cette année de transition.

Parmi les faits saillants de 2024 figure la conclusion du programme de recherche 2021–2024 du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme (CSP), dont les résultats ont été présentés lors d'une conférence en novembre, réunissant une septantaine de participant·e·s autour de thématiques essentielles telles que la digitalisation en classe de langue ou encore l’enseignement précoce.

L’année a également été consacrée à l’élaboration du nouveau programme de recherche 2025–2028, fruit d’une large consultation menée avec l’Office fédéral de la culture. Douze projets ont été retenus, reflétant la richesse des propositions soumises et la diversité des enjeux en matière de plurilinguisme.

Le rapport annuel revient aussi sur plusieurs transitions internes importantes : le départ à la retraite de la cheffe de projet Renata Coray, l’arrivée de nouveaux profils scientifiques, la poursuite de doctorats brillamment défendus, et la recherche d’une nouvelle directrice administrative dû à la retraite de Susanne Obermayer.

Enfin, l’année a été marquée par deux événements majeurs en didactique des langues étrangères, renforçant le rôle de l’Institut comme lieu de dialogue entre recherche et pratique

- Le colloque annuel de l’association INNLAC (International Network of National Language Centres) qui a rassemblé des personnes représentant différents pays du réseau sur la thématique du parcours de professionnalisation des enseignant·e·s de langues, et

- le colloque oganisé par le CeDiLE (Centre de Didactique des langues étrangères) sur « De la recherche empirique à la pratique en classe de langue étrangère et vice-versa ».

Découvrez le Rapport annuel 2024 dans son intégralité ici.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes et institutions partenaires qui rendent ces avancées possibles et surtout toutes et tous les collaborateur-ice-s de l’Institut de plurilinguisme pour leur professionnalisme et engagement.

Synthese zum Forschungsbericht "Die Diaspora rumantscha in der Deutschschweiz – Eine Situations- und Bedarfsanalyse – Fokus Familien"

Wie lebt und überlebt Rätoromanisch ausserhalb Graubündens? Dieser Frage geht der Forschungsbericht „Die Diaspora rumantscha in der Deutschschweiz: Eine Situations- und Bedarfsanalyse – Fokus Familien“ nach. Jetzt ist auch eine Zusammenfassung des Berichts in fünf verschieden Sprachen, inklusive Rätoromanisch verfügbar. Die Studie von Claudia Cathomas, Flurina Graf und Cordula Seger untersucht die Situation rätoromanischer Familien in drei Deutschschweizer Städten. Ziel war es, herauszufinden, wie es um Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangebote in Rätoromanisch bestellt ist, welche Bedürfnisse Familien haben, um die Sprache weiterzugeben, und welche konkreten Massnahmen die Sprachförderung in der Diaspora unterstützen können.

Hohes Engagement – wenig Struktur

Die Studienautorinnen zeichnen ein ambivalentes Bild: Zwar ist die Motivation vieler Eltern, Rätoromanisch weiterzugeben, gross – die sprachliche Realität im Alltag aber oft herausfordernd. In der ausserkantonalen Diaspora ist Rätoromanisch ausserhalb der Familie kaum präsent. Eltern fehlt die sprachliche Praxis, was mit der Zeit zu Unsicherheit oder einem schleichenden Verlust des Wortschatzes führen kann.

Den Kindern wiederum fehlen der sprachliche Kontext sowie das Bewusstsein, dass Rätoromanisch nicht nur eine Familiensprache ist, sondern eine lebendige Sprache mit öffentlicher Relevanz, die auch in anderen Lebensbereichen verwendet wird.

Sprache braucht Raum – und Input

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Je mehr rätoromanischer Input ein Kind erhält, desto grösser sind seine Sprachkompetenzen – unabhängig davon, ob beide Elternteile perfekt sprechen oder ob ein Elternteil Rätoromanisch erst später gelernt hat. Nicht Korrektheit steht im Vordergrund, sondern Quantität und Alltagstauglichkeit. Interessant ist auch die Rolle der Kinder selbst: Wie sie die Zweisprachigkeit erleben, kann entscheidend sein für die familiäre Sprachpraxis – ein Aspekt, der bisher wenig erforscht ist.

Sieben Handlungsfelder für eine lebendige Diaspora-Sprache

Basierend auf den Forschungsergebnissen formuliert die Studie sieben Handlungsfelder, um die Weitergabe des Rätoromanischen in der Deutschschweiz nachhaltig zu stärken:

- Vernetzung mit anderen Rätoromanischsprachigen.

- Information und Sensibilisierung der Eltern in Bezug auf Themen der Mehrsprachigkeit kann Unsicherheiten entgegenwirken:

- Bedarf an rätoromanischen Medien ist bei Eltern mit jüngeren Kindern am grössten.

- Bildung: Rätoromanische Bildungsangebote brauchen ein klares Profil und neben der sprachlichen Ausrichtung weitere Angebote, die Mehrwert für Eltern und Kinder erzeugen.

- Nationale Koordination zur Definition von Zielen, Unterstützung von Anbietenden und Erreichung der Zielgruppe ist notwendig und sollte in partizipativem Prozess entwickelt werden, um Akzeptanz zu erhöhen.

- Soziale Integration von Zugezogenen im Sprachgebiet ist essentiel, um Motivation zur Sprachweitergabe an Kinder zu erhöhen.

- Zusätzliche Forschung zum Einfluss von Child Agency und New Speakern auf die Weitergabe des Rätoromanischen in der Diaspora ist wünschenswert.

Forschungsbericht:

- Die Synthese des Forschungsbericht auf Rätoromanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch ist hier abrufbar.

- Der ausführliche Forschungsbericht auf Deutsch kann hier abgerufen werden.

Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen des Forschungsprogramms 2021–2024 des Wissenschaftlichen Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit mit der freundlichen Unterstützung durch das Bundesamt für Kultur durchgeführt.

Nouveau rapport de recherche « Les patois romands aujourd'hui: entre décroissance, résilience et attentes »

Ce nouveau rapport de recherche par Marinette Matthey, Raphaël Maître et Yan Greub examine la place des patois en Suisse romande au XXIe siècle.

Bien que souvent perçus comme en voie d’extinction, les patois de Suisse romande connaissent une réalité bien plus nuancée. Le rapport révèle que ces langues régionales, autrefois couramment parlées sur l’ensemble du territoire, témoignent aujourd’hui d’une étonnante résilience culturelle. Le Francoprovençal, une des deux langues minoritaires reconnues par la Suisse en 2018, au sens de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, a surtout fait jusqu'ici l'objet de descriptions dialectologiques. Le projet étudiait l’évolution du patois en Suisse romande depuis la fin du XIXe siècle pour expliquer la résilience des patois, son évolution, le profil des locuteur-ice-s et les attentes des patoisant-e-s pour le futur.

Le rapport distingue deux pôles d’évolution : à Évolène (Valais), où le patois reste une langue du quotidien, et dans le canton de Vaud, où il est préservé comme patrimoine culturel depuis le XIXe siècle. Contrairement aux prévisions pessimistes du siècle dernier, les patois continuent d’être parlés. Ce renouveau s’explique par l’apparition de nouveaux locuteur-ice-s et par des efforts de revitalisation : cours, dictionnaires, littérature et créations linguistiques.

Cette « seconde vie » s’accompagne toutefois d’un contact intense avec le français, entraînant une francisation progressive du vocabulaire et de la prononciation. Pour contrer ce phénomène, certains défenseurs des patois misent sur un retour à un lexique plus ancien, la création de néologismes, ou encore le maintien de traits typiques comme le paroxytonisme.

L’étude s’inscrit dans le cadre des obligations de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et vise à mieux comprendre les pratiques actuelles, les enjeux identitaires, ainsi que les attentes de celles et ceux qui font vivre ces langues. Un précieux éclairage pour les politiques culturelles suisses en matière de diversité linguistique.

Ce projet de recherche a été réalisé dans le cadre du programme de recherche 2021-2024 du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme grâce au financement par l’Office fédéral de la culture OFC.

Cycle d'événement 2025-26: Limes [‘li:mes] – Les limites et leur dépassement dans l’apprentissage des langues [Annonce CeDiLE & IdP]

Un avant-goût du cycle d’événements et des podcasts du CeDiLe 2025-26

Pour l’année 2025-26, les six podcasts misent sur le dialogue ! A chaque événement, les échanges entre deux personnes porteront sur les « limites » dans un domaine particulier : l’une apportera son point de vue scientifique ou son expertise technique, tandis que l’autre connaîtra le sujet de par sa vie personnelle ou professionnelle.

Le saviez-vous ?

- Le cycle d’événements est un événement public organisé par l’Institut de Plurilinguisme en collaboration avec le CeDiLE.

- Le cycle d’événement s’adresse à toutes les personnes qui

- … se forment en didactique des langues étrangères (formation initiale ou continue),

- …enseignent et font de la recherche dans les domaines spécifiques à chaque événement,

- …s’intéressent pour des raisons personnelles à un ou plusieurs de ces domaines.

- Les événements auront lieu en présence, à l’Institut de Plurilinguisme, rue Morat 24, 1700 Fribourg, de 17h15 à 18h45.

- Des attestions de présence sont délivrées sur demande.

- Les enregistrements audios des dialogues et des échanges avec le public seront disponibles dans le blog du CeDiLE et pourront être consultés à tout moment.

Programme du cycle d’événements 2025-26

| 13 octobre 2025 Le premier événement de cette nouvelle série nous mènera à explorer les limites géographiques et politiques à travers les phénomènes de mobilité en Suisse. Nous parlerons en particulier de la « diaspora rumantscha » et nous interrogerons sur ce qui est nécessaire pour qu’une langue soit entendue hors de son territoire. Nous évoquerons le rôle de la famille et des autres institutions dans le processus de maintien linguistique. |

10 novembre 2025 Les limites de l’évaluation jouent aussi un rôle important dans l’apprentissage des langues, d’autant plus si le matériel d’évaluation manque. C’est le cas pour les langues des signes. Nous chercherons à comprendre où en est la recherche à ce sujet et le chemin qui reste à parcourir pour développer des outils permettant d’évaluer les compétences dans ces langues. |

| T.B.A. Notre voyage nous mènera ensuite aux limites des accents linguistiques. Nous interrogerons les phénomènes liés à l’accent en milieu scolaire ainsi que la valeur sociale attribuée à l’imitation des accents comme marqueurs d’une personnalité ou d’une origine géographique ou sociale, notamment dans le monde du spectacle (théâtre, cabaret, audio-visuel). |

16 mars 2026 Nous poursuivrons en explorant « l’avant » et « l’après » d’un·e locuteur·trice devenu·e aphasique à la suite d’une lésion cérébrale. Nous nous demanderons comment réapprendre une langue, comment se familiariser avec ses sons, et quelles sont les ressources personnelles ou externes nécessaires au processus de réadaptation, autrement dit nécessaires au franchissement des limites. |

| 13 avril 2026 Notre chemin procède vers la limite institutionnelle qui se crée entre école et famille avec les formes d’éducation alternatives comme le homeschooling : des objectifs d’apprentissage et programmes de référence identiques à appliquer dans des contextes différents. Nous investiguerons les spécificités de l’apprentissage en famille et ses implications pour celui des langues étrangères. |

11 mai 2026 Le périple se terminera à la limite entre patient·es et thérapie quand des enfants plurilingues souffrent de troubles du langage. Nous ferons le point sur les thérapies existantes, nous réfléchirons aux difficultés en termes de diagnostic et nous nous interrogerons sur les outils à développer dans ce domaine sur la base des connaissances scientifiques. |

Evaluer la production orale, mais comment?

L’évaluation régulière des compétences orales des élèves fait partie du quotidien des enseignantes et enseignants. Mais comment ces épreuves se déroulent-elles exactement? Et comment sont-elles vécues par les apprenantes et apprenants? Une étude de l’Université de Fribourg s’est intéressée aux examens oraux d’allemand langue étrangère dans des écoles du secondaire I. Elle montre que, en la matière, l’écart entre les exigences et la réalité est parfois grand, avec des conséquences sur l’équité et l’efficacité des évaluations.

Pour les besoins de son étude, le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme de l’Université a filmé des épreuves authentiques – réalisées en binôme ou de manière individuelle – et interviewé des enseignantes et enseignants ainsi que des élèves. Il a aussi recueilli les avis de 254 jeunes au travers d’une enquête écrite. L’objectif était d’analyser les pratiques d’évaluation les plus courantes et de mieux comprendre les points de vue des deux parties.

Des styles d’évaluation hétérogènes

Les résultats révèlent des différences marquées dans la manière de procéder, particulièrement pour les évaluations en binôme. Certains enseignants et enseignantes n’aident pas les élèves en cas de difficultés. D’autres, en revanche, les guident fortement et interviennent beaucoup à l’oral, presque comme en classe. Ces différences influent sur l’interaction et les performances des élèves, et, par conséquent, sur leur évaluation.

Une grille d’évaluation peu appréciée

Autre constat: la grille d’évaluation imposée dans le Canton de Fribourg manque de concret et elle doit être utilisée dans des situations d’évaluation très différentes les unes des autres. Certain·e·s membres du corps enseignant estiment que cela limite leur marge d'appréciation professionnelle et regrettent d’être trop peu formé·e·s à l’utilisation de cette grille.

Les évaluations sont aussi source de motivation

Malgré le sentiment de stress généré par les épreuves d’expression orale, bon nombre d’élèves les voient de manière positive. Selon l’enquête, elless et ils sont 57% à déclarer avoir pu améliorer leur production orale, en particulier lors des examens en binôme, perçus comme plus utiles et moins stressants. Par ailleurs, la question du feedback reste une source d’incertitudes. La plupart des enseignantes et enseignants doutent que leur retour soit réellement pris en compte par les élèves. Dans le même temps, ils leur donnent rarement des conseils individualisés sur la manière de s’améliorer après une épreuve.

Ce qui doit changer

L’étude le montre clairement: pour que les évaluations soient équitables et pertinentes, il faut des objectifs précis, des tâches et un instrument d’évaluation adaptés. Afin d’améliorer les pratiques, le projet met à disposition des exemples filmés d’examens réels - en tant que soutien pour la formation initiale et continue du personnel enseignant.

Contact

Prof. Dr. Thomas Studer

Institut de plurilinguisme

thomas.studer@unifr.ch

+41 26 300 79 61

Source

Unicom Communication & Médias

Avenue de l’Europe 20

CH-1700 Fribourg

+41 26 300 70 34

communication@unifr.ch

www.unifr.ch/unicom/fr

Mieux apprendre les sons et le sens : la phonologie au service du vocabulaire

Est-il possible de mieux apprendre une langue étrangère en faisant plus attention aux manières de prononcer certains mots ? Il semblerait que l’intégration de la phonologie dans la didactique des langues étrangères offre des perspectives positives en ce sens. En témoigne la thèse de Nathalie Dherbey Chapuis (UniFR) qui propose des pistes didactiques concrètes pour aider les apprenant·e·s à faire des liens entre les sons et le sens.

Retrouvez l'entretien complet sur le site du CeDiLE et davantage d'informations sur le projet ici

L’enseignement bilingue dans tous ses états…et sous toutes ses formes!

On entend souvent dire que « l’immersion, c’est par exemple enseigner la géographie ou l’histoire dans une autre langue. » Si le principe semble simple, des chercheurs du laboratoire GRIDALP (Uni de Genève) ont récemment démontré que cet enseignement peut se manifester sous des formes très différentes, privilégiant parfois l’imposition d’un enseignement à caractère…monolingue. Éclairage avec Gabriela Steffen (collaboratrice scientifique @Uni Genève) qui présente également des séquences didactiques issues de leur projet réalisé dans le cadre du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme.

Retrouvez l'entretien complet sur le site du CeDiLE et davantage d'informations sur le projet ici.

Individual differences in early instructed language learning: The role of language aptitude, cognition, and motivation

Variability in predispositions for language learning has attracted scholarly curiosity for over 100 years. Despite major changes in theoretical explanations and foreign/second language teaching paradigms, some patterns of associations between predispositions and learning outcomes seem timelessly robust. This book discusses evidence from a research project investigating individual differences in a wide variety of domains, ranging from language aptitude over general cognitive abilities to motivational and other affective and social constructs. The focus lies on young learners aged 10 to 12, a less frequently investigated age in aptitude research. The data stem from two samples of multilingual learners in German-speaking Switzerland. The target languages are French and English.

The chapters of the book offer two complementary perspectives on the topic: On the one hand, cross-sectional investigations of the underlying structure of these individual differences and their association with the target languages are discussed. Drawing on factor analytical and multivariable analyses, the different components are scrutinized with respect to their mutual dependence and their relative impact on target language skills. The analyses also take into account contextual factors such as the learners’ family background and differences across the two contexts investigated. On the other hand, the potential to predict learner’s skills in the target language over time based on the many different indicators is investigated using machine learning algorithms. The results provide new insights into the stability of the individual dispositions, on the impact of contextual variables, and on empirically robust dimensions within the array of variables tested.

Eurosla 31 - The 31st Conference of the European Second Language Association

EuroSLA 31, a yearly conference dedicated to all areas and approaches to the study of second, foreign, or additional languages, will take place in Fribourg/Freiburg (Switzerland) from 24 to 27 August, 2022. The academic program will include presentations by the participants as well as four invited keynote speakers:

- Sible Andringa, University of Amsterdam

- Aline Godfroid, Michigan State University

- Elke Peters, KU Leuven

- Rachel Shively, Illinois State University

We welcome submissions in all areas and approaches to the study of second, foreign, or additional languages. For more information, see the Call for papers or website

Next important dates:

- Abstract submission opens: 15 November 2021

- Deadline for abstract submission: 31 January 2022

- Notification of acceptance: April 2022

- Start conference registration: May 2022

Babylonia 2/2021 - Kinder mit besonderen Bedürfnissen

This issue of Babylonia presents an overview of special needs children’s profiles as well as the diversity of contexts in which these children evolve. The articles make it possible to grasp the complexity of different situations of vulnerability: on the one hand, the specificity of the children's profiles requires adapted care both in school and in logopedic care, and on the other hand, this constant adaptation to the child poses real challenges to schools and its various care services.

This issue of Babylonia presents an overview of special needs children’s profiles as well as the diversity of contexts in which these children evolve. The articles make it possible to grasp the complexity of different situations of vulnerability: on the one hand, the specificity of the children's profiles requires adapted care both in school and in logopedic care, and on the other hand, this constant adaptation to the child poses real challenges to schools and its various care services.

La revue est accessible en ligne ici : https://babylonia.online/index.php/babylonia/issue/view/14

Les langues en débat dans une Europe en projet

New publication by Zorana Sokolovska

Depuis quelques décennies, les discours de promotion et de valorisation du plurilinguisme imprègnent différentes sphères de la société. Divers

acteurs sociaux les façonnent et parmi ces derniers le Conseil de l’Europe occupe une place centrale dans la production et la circulation des

discours et des idées sur le plurilinguisme en Europe. Matérialisées dans différents instruments comme les recommandations, guides et cadres

de référence, ces idées construisent les bases d’un discours d’autorité.

Au croisement de la sociolinguistique, l’analyse du discours et l’anthropologie institutionnelle, cet ouvrage étudie l’émergence et la circulation des idées sur les langues au sein du Conseil de l’Europe grâce à l’examen de textes institutionnels produits entre 1949 et 2008. Il s’interroge notamment sur ce qu’est le plurilinguisme, sur son rôle et ses enjeux pour la gestion de l’Europe.

Il propose par ailleurs une réflexion critique sur la mobilisation et la promotion d’une certaine vision des langues et du plurilinguisme afin d’exercer un pouvoir sur la scène internationale.

Cet ouvrage s’adresse aux sociolinguistes, analystes du discours, anthropologues et intéressera également les étudiants et professionnels du domaine politico-éducatif.

http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100186470

What is Special About Multilingualism?

New publication by R. Berthele & J. Vanhove (eds.), Currents in Language Learning Supplement

What is Special About Multilingualism?

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679922/2021/71/S1

Four of the articles are Open Access.

- Berthele, R. (2021). Introduction: What is special about multilingualism? Language Learning, 71(S1), 5-11. https://doi.org/10.1111/lang.12436

- Critten, R. G., & Dutton, E. (2021). Medieval English multilingualisms. Language Learning, 71(S1), 12-38. https://doi.org/10.1111/lang.12404

- Beisbart, C. (2021). Complexity in multilingualism (research). Language Learning, 71(S1), 39-79. https://doi.org/10.1111/lang.12426

- Berthele, R. (2021). The extraordinary ordinary: Re-engineering multilingualism as a natural category. Language Learning, 71(S1), 80-120. https://doi.org/10.1111/lang.12407

- Festman, J. (2021). Learning and processing multiple languages: The more the easier? Language Learning, 71(S1), 121-162. https://doi.org/10.1111/lang.12437

- Lago, S., Mosca, M., & Stutter Garcia, A. (2021). The role of crosslinguistic influence in multilingual processing: Lexicon versus syntax. Language Learning, 71(S1), 163-192. https://doi.org/10.1111/lang.12412

- Frank, S. L. (2021). Toward computational models of multilingual sentence processing. Language Learning, 71(S1), 193-218. https://doi.org/10.1111/lang.12406

- Chuang, Y.-Y., Bell, M., Banke, I., & Baayen, R. H. (2021). Bilingual and multilingual mental lexicon: A modeling study with Linear Discriminative Learning. Language Learning, 71(S1), 219-292. https://doi.org/10.1111/lang.12435

D'une pierre 4 coups ?!

Le projet « D’une pierre 4 coups », né en Suisse italienne et réalisé grâce aux compétences de partenaires de toute la Suisse, propose des points de rencontre linguistiques et culturels entre les différentes régions linguistiques de notre pays. Ce projet comporte non seulement un livre, qui compare des expressions idiomatiques dans les quatre langues nationales, mais également des fiches didactiques pour les écoles (matériel pilote pour l’enseignement de l’italien) et des contenus interactifs pour le grand public.

Figures of interpretation

Figures of interpretation is a collective book which assembles 31 portraits of people who interpret languages, cultures and situations, and offers graphic interpretations of their collective experience. Their individual stories are part of the larger history of interpreters, interpretation and interpretive readings, and they demonstrate how language intersects with race, class, gender and geopolitical inequalities.

The book allows the unexpected to unfold by passing control from the writers to the reader, who will see connections and ruptures unfold between space, time and class while never losing sight of the materiality of living. Together and individually, the portraits tell a powerful story about the structure of contemporary society and the hierarchical distributions of power that permeate our lives."

The publisher is offering a 50% discount until the end of February. Please feel free to use the code mentioned in the flyer.